Представьте, что вы говорите по телефону. Ваш голос является звуковым сигналом, который несет информацию. Точно так же видеосигнал представляет собой любой сигнал, передающий сведения об изображении. Будь то старая видеокассета или современный стриминговый сервис, в их основе лежит один и тот же принцип - видеосигнал.

Исторически сложилось так, что для описания и передачи видеоинформации существуют два фундаментально разных «языка»: аналоговый и цифровой. Один похож на плавный акварельный рисунок, а другой на точную мозаику, собранную из тысяч плиток.

Цель этой статьи состоит в том, чтобы помочь вам понять ключевые различия между этими двумя подходами, опираясь на простые аналогии и наглядные примеры.

1. Фундаментальное различие: Плавный рисунок против мозаики

1.1. Аналоговый сигнал: Плавный рисунок художника

Аналоговый сигнал можно сравнить с плавной линией, нарисованной кистью художника, или с пандусом, по которому можно перейти в любую точку без скачков. В аналоговом мире любая информация, например яркость точки на экране, выражается непрерывно изменяющимся электрическим напряжением. Чем ярче точка, тем выше напряжение, и наоборот. Между любыми двумя уровнями яркости всегда существует бесконечное количество промежуточных оттенков.

Эта непрерывность одновременно является и сильной, и слабой стороной аналогового сигнала. Она позволяет передавать тончайшие переходы, но делает сигнал очень уязвимым к помехам. Любое постороннее электрическое «шипение» немного искажает исходную «линию», и это искажение уже невозможно устранить. Поэтому при копировании аналоговой видеокассеты каждая следующая копия получалась хуже предыдущей, как ксерокопия с ксерокопии.

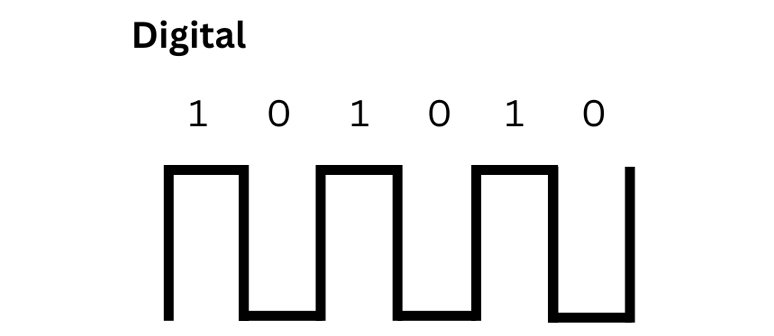

1.2. Цифровой сигнал: Точная мозаика из плиток

Цифровой сигнал представляет собой полную противоположность аналоговому. Его можно сравнить с мозаикой, составленной из отдельных цветных плиток, или с лестницей, где есть только четко определенные ступени без промежутков между ними. В цифровом виде информация не передается как непрерывная волна, а выражается в виде набора точных числовых значений.

Чтобы превратить плавный аналоговый сигнал в точную цифровую мозаику, используются два ключевых процесса:

- Дискретизация: Это процесс измерения аналогового сигнала через равные промежутки времени. Представьте, что мы решаем, как часто будем ставить плитки в нашей мозаике. Чем чаще мы делаем замеры, тем точнее будет цифровая копия.

- Квантование: Это процесс присвоения каждому измерению определенного числового значения из ограниченного набора. Это похоже на выбор плитки для мозаики из строго определенной палитры цветов. Например, у нас есть 256 оттенков серого, и мы выбираем ближайший к измеренному значению.

В результате этих преобразований видеосигнал превращается в последовательность чисел (двоичного кода). Главное преимущество такого подхода, это абсолютная точность и устойчивость к помехам. Даже если сигнал немного исказится, система легко восстановит исходное число (например, отличит 0 от 1). Это позволяет создавать бесконечное количество копий, абсолютно идентичных оригиналу.

1.3. Сравнение наглядно

| Характеристика | Аналоговый мир (Рисунок) | Цифровой мир (Мозаика) |

|---|---|---|

| Природа сигнала | Непрерывный (плавное напряжение) | Дискретный (набор чисел/кодов) |

| Точность | Приблизительная, подвержен помехам | Абсолютно точная |

| Копирование | Каждая копия хуже предыдущей | Копии идентичны оригиналу |

Теперь, когда мы поняли основное различие в представлении сигнала, давайте посмотрим, как эти два мира решают одну из самых сложных задач - передачу цвета.

2. Представление цвета: Все в одном котле или каждый в своей пробирке?

И в аналоговом, и в цифровом мире существует два основных подхода к работе с цветом: компонентный и композитный.

2.1. Компонентные сигналы: Чистота цвета

Представьте, что у вас есть три пробирки с чистыми красками: красной, зеленой и синей (RGB). В компонентном подходе информация о каждом из этих основных цветов передается отдельно. Это гарантирует максимальную чистоту и точность цветопередачи, так как цвета не смешиваются и не влияют друг на друга.

Для профессионального видеопроизводства часто используется более сложный компонентный формат YPrPb. Вместо Красного, Зеленого и Синего он использует:

Y— сигнал яркости, который представляет собой полноценное черно-белое изображение.Pr— «красно-разностный» сигнал, который, по сути, отвечает на вопрос: «Насколько цвет красный по сравнению с его общей яркостью?».Pb— «сине-разностный» сигнал, который отвечает на вопрос: «Насколько цвет синий по сравнению с его общей яркостью?». Зеленый цвет при этом математически вычисляется из этих трех компонентов.

Вывод: Компонентный формат обеспечивает наивысшее качество и поэтому является стандартом в студиях при создании телепрограмм и фильмов.

2.2. Композитные сигналы: Умный компромисс для вещания

Передавать три отдельных сигнала в эфир было технически сложно и неэффективно. Инженеры придумали гениальное решение — композитный сигнал. Используя нашу аналогию, они научились смешивать все три краски в одном «котле», но так, чтобы на приемной стороне телевизор мог снова их разделить.

В композитном сигнале вся информация о цвете («сигнал цветности») хитроумным способом добавляется к уже существующему черно-белому сигналу яркости. Гениальность этого компромисса заключалась в обратной совместимости: новые цветные передачи можно было смотреть на старых черно-белых телевизорах без каких-либо доработок - они просто игнорировали добавленную информацию о цвете. Однако за это пришлось заплатить качеством: при смешивании и последующем разделении сигналов неизбежно возникали перекрестные помехи и искажения цвета.

Со временем в мире появилось три основных «рецепта смешивания» - три несовместимых между собой стандарта композитного вещания:

- NTSC (используется в основном в Северной Америке и Японии)

- PAL (Европа, Австралия, части Азии и Южной Америки)

- SECAM (Франция, Восточная Европа, части Африки)

2.3. Компонентный и композитный в двух мирах

Важно понимать, что разделение на компонентный и композитный форматы существует как в аналоговой, так и в цифровой среде.

- Аналоговые форматы:

- Компонентные: RGB, YPrPb

- Композитные: NTSC, PAL, SECAM

- Цифровые форматы:

- Компонентные: D1, D5 (известен как формат 4:2:2)

- Композитные: D2, D3

Возникает вопрос: если цифровые технологии позволяют идеально работать с компонентными сигналами, зачем вообще нужны цифровые композитные форматы? Ответ прост: они служили мостом между двумя эпохами. Форматы D2 и D3 были созданы для того, чтобы оцифровывать, записывать и обрабатывать уже существующие аналоговые композитные сигналы (PAL и NTSC) с телестудий, обеспечивая плавный переход к полностью цифровому производству.

Мы разобрались, как кодируется цвет, но как из этих сигналов строится само изображение на экране? Для этого существуют строгие правила, называемые стандартами разложения.

3. Построение изображения: Читаем книгу по строчкам

Стандарт разложения — это, по сути, набор правил, по которым телевизор «читает» или «рисует» изображение на экране. Представьте, экран, что это страница книги. Электронный луч пробегает по ней строка за строкой, сверху вниз, создавая кадр. Этот процесс описывается тремя ключевыми параметрами:

- Число строк в кадре: Определяет вертикальную четкость изображения. Например, в Европе исторически сложился стандарт в 625 строк, а в Северной Америке — 525 строк.

- Частота кадров в секунду: Отвечает за плавность передачи движения. В Европе это 25 кадров в секунду, а в Америке — около 30 (если точнее, 29.97).

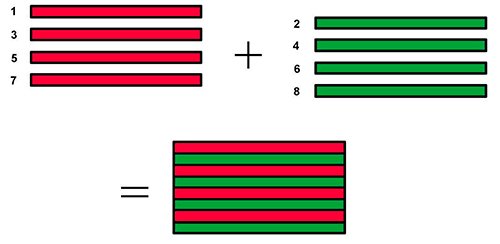

- Чересстрочная развертка (2:1): Это «хитрость» из аналоговой эры, придуманная для решения двух проблем: экономии пропускной способности канала и уменьшения видимого мерцания экрана на старых ЭЛТ-телевизорах. Вместо того чтобы рисовать кадр целиком, луч сначала прорисовывал все нечетные строки («первое поле»), а затем возвращался и в промежутках рисовал все четные строки («второе поле»). Обновляя экран полями 50 или 60 раз в секунду, инженеры создавали иллюзию более плавного изображения, чем это было возможно при 25 или 30 полных кадрах в секунду. Однако у этого метода были и недостатки, например, появление артефакта «гребенки» на быстро движущихся объектах.

Два основных мировых стандарта разложения можно сравнить в таблице:

| Параметр | Стандарт 625/50 (PAL/SECAM) | Стандарт 525/59.94 (NTSC) |

|---|---|---|

| Число строк | 625 | 525 |

| Частота кадров (Гц) | 25 | 29.97 |

| Частота полей (Гц) | 50 | 59.94 |

Эти правила построения кадра были разработаны в аналоговую эпоху, но цифровой мир предложил более эффективные и точные методы работы с видеоданными.

4. Преимущества цифрового подхода: Точность, гибкость и сжатие

Как мы уже выяснили, цифровое видео — это просто структурированный поток данных, последовательность чисел. Например, в профессиональном формате 4:2:2 данные передаются в виде мультиплексированного потока: Cb, Y, Cr, Y..., где Y — яркость, а Cb и Cr — цветоразностные сигналы. Такой подход дает цифровым технологиям огромные преимущества.

- Безупречное качество: В цифровом мире нет «потерь при копировании». Копия полностью идентична оригиналу, что критически важно для производства, монтажа и хранения видео.

- Эффективность и гибкость: Поскольку цифровой сигнал — это просто последовательность чисел, его можно математически анализировать на предмет закономерностей и избыточности, что невозможно сделать с аналоговой волной. Алгоритмы сжатия, такие как MPEG, используют эту особенность, чтобы убрать избыточную информацию и значительно уменьшить размер файла почти без видимой потери качества. Это дает возможность передавать несколько телепрограмм в том же канале, где раньше помещалась только одна. Кроме того, через один и тот же цифровой интерфейс (например, SDI) можно передавать сигналы совершенно разных форматов, чего нельзя было сделать в аналоговом мире.

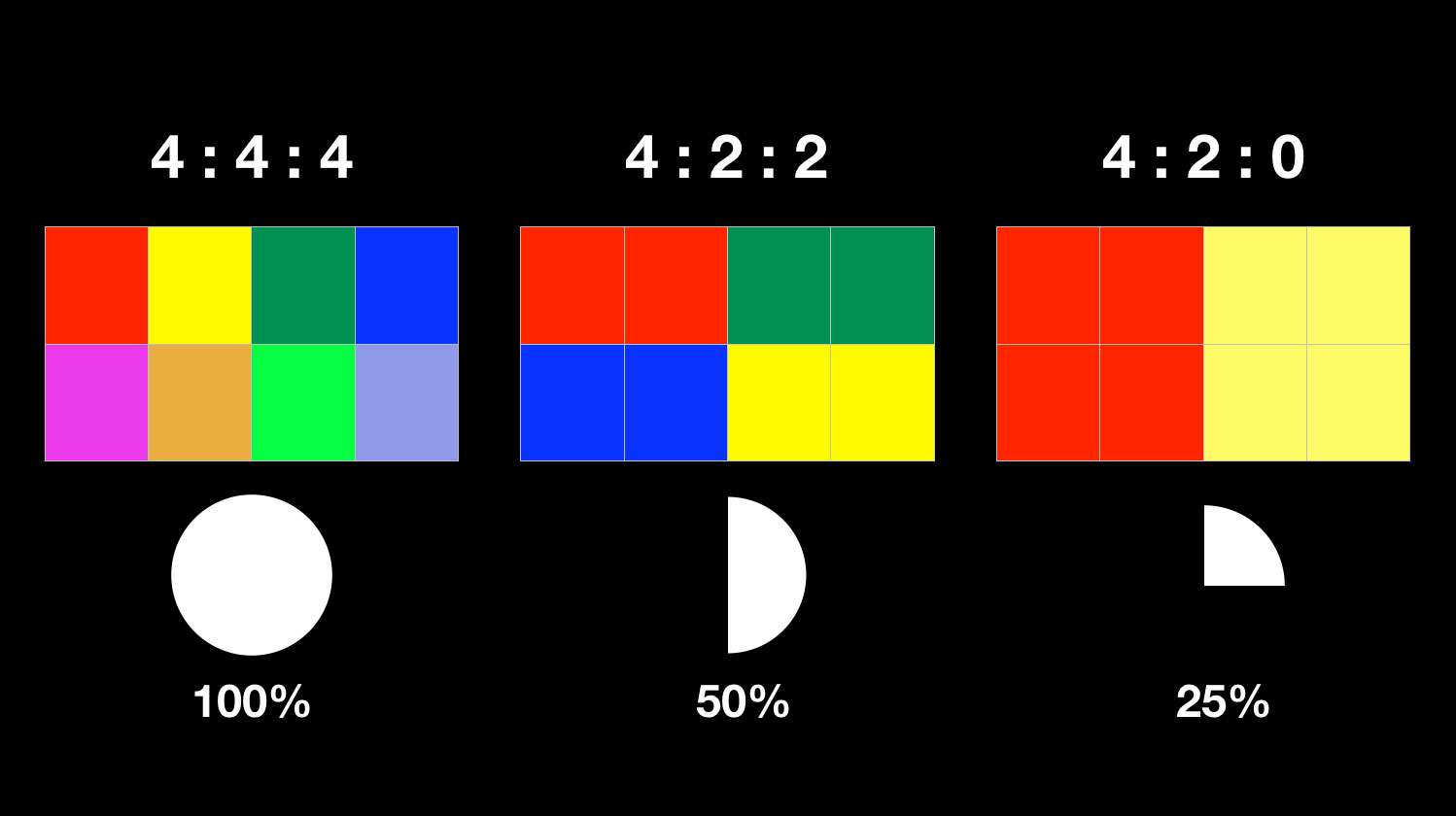

- Умное кодирование цвета: Цифровой мир использует хитрые способы экономии данных. Один из самых популярных — цветовая дискретизация 4:2:2. Эта запись означает, что на каждые 4 замера яркости (

Y) приходится только по 2 замера каждого из двух цветоразностных сигналов (CrиCb). Это очень эффективный компромисс, основанный на особенностях нашего зрения: человеческий глаз гораздо более чувствителен к деталям яркости, чем к деталям цвета. В результате мы экономим почти треть данных без заметного ухудшения картинки.

Заключение: От волны к числу

Подводя итог, можно выделить главные отличия двух эпох видеотехнологий:

- Аналоговый сигнал — это непрерывная, плавная волна, подобная звуку или свету в реальном мире. Это гениальное для своего времени решение, но оно принципиально подвержено помехам, шумам и постепенному угасанию качества.

- Цифровой сигнал — это точный, предсказуемый и абсолютно воспроизводимый набор чисел. Он обеспечивает идеальное качество копирования, невероятную гибкость в обработке и эффективность в передаче и хранении данных.

Понимание этих фундаментальных различий помогает не только лучше ориентироваться в современных технологиях, но и по-настоящему оценить как инженерную изобретательность прошлого, так и невероятные возможности, которые открыл перед нами цифровой мир.